基礎知識

畳を知る

公開日:2015年08月12日

畳とは、日本建築における床材の一種で、主に和室の床材として用いられます。

畳の原材料は、い草といわれる断面が1~2mmほどの円形をした細長い植物で、長い茎だけで葉がなく、約1.6mまで成長します。

畳は大きく分けて、畳表・畳床・畳縁の3つのパーツで構成されています。

い草と経糸を織って作られた畳表を、芯材にあたる畳床に縫い付け、畳縁(たたみべり)と言われる布を畳の長手方向に装着し、完成となります。

畳一つ分の大きさは、基本的には910mm×1820mmとされていますが、地域によって若干大きさが異なっており、東へ行くほど畳のサイズは小さくなると言われています。

畳表

畳表の種類

| 国産表 | 国内で生産された畳表のことです。熊本、広島、岡山など全国十数か所で生産されており、耐久性があるのが特徴です。特に熊本はい草の生産が多く、国内の90%を占めています。広島産のい草を使った備後表は国産表の最高級品とされています。 |

|---|---|

| 中国産表 | 中国の四川省などで生産され、価格は安いですが国産に比べると耐久性が劣り、着色料が使われているため風合いに欠けます。最近では製造技術も上がり上質な畳表もつくられていますが、大量生産のため高級品の製造に関しては難しいのが現状です。国内消費量の7~8割を占めています。 |

| 琉球表 | 七島い草という特殊ない草を使ってつくられた畳表のことです。通常のい草は断面が丸ですが、七島い草の断面は三角形です。もともとは琉球で生産されていましたが、現在は主に大分県で生産されています。耐久性があり、しなやかな草質なため、縁なし畳によく使われます。 |

| 目積表 (めせきおもて) |

通常のい草を琉球表と同じように織った目の細かい畳表のことです。目が細かいので縁なし畳として使うことができます。琉球表は大変高価なため、縁なし畳はむしろ目積表のほうがよく使われています。 |

| 龍髭表 (りゅうびんおもて) |

主に床の間に使用される特殊な畳表のことです。夜露で湿らせた後に天日でさらし、黄金色になるように加工したもので、目幅の違う大目と小目があります。 |

| 化学表 | 天然い草の代わりに和紙やポリプロピレンなどを使っている畳表のことです。カラーバリエーションが豊富で耐久性があり、変色もほとんどありません。汚れにくく、カビやダニも発生しにくいですが、天然い草のような香りや風合いはありません。 |

織り方(経糸)の種類

| 糸引き表 | 経糸が綿糸1本で織られた畳表のことです。リーズナブルですが、伸縮性が高く切れやすいため多くのい草を織り込むことはできません。そのため耐久性はあまりなく、入れ替えの早い賃貸住宅などでよく使われる種類です。 |

|---|---|

| 麻引き表 | 経糸が麻糸1本で織られた畳表のことです。綿糸に比べて太く耐久性があり、い草をしっかりと織り込むことができます。マニラ麻、黄麻、化繊麻など様々ありますが、マニラ麻を使ったものは硬くてコシがあり、高級品とされています。 |

| 麻綿ダブル表 | 経糸が麻1本、綿1本で織られた畳表のことです。糸引きや麻引きに比べて丈夫で耐久性があります。高級品ですが、価格に幅があります。高いものは上質で色味も優れていますが、安いものはい草が短く赤毛が混じっていることもあります。 |

| 麻麻ダブル表 | 経糸が麻糸2本で織られた畳表のことです。強度があり、仕上がりも美しく、最高級品の畳表です。広島県産の畳表によく使われます。 |

畳床

畳床の素材

| 稲ワラ | 昔から畳床に使われてきた天然の素材です。大量のワラを平たく積み重ね、圧縮してつくります。耐久性に優れ、調湿性、断熱性、保温性、保湿性など優れた機能を多くもっています。裸足で歩いても肌触りが良く、長持ちするというメリットもあります。重いことやダニやカビが他より発生しやすいのが難点ですが、畳床としては最も優れた素材といえるでしょう。 |

|---|---|

| 稲ワラ サンドイッチ畳床 | 真ん中のポリスチレンフォームやインシュレーションボードを、上下の稲ワラでちょうどサンドイッチのように挟んだ構造の畳床です。稲ワラの手触りや優れた特性を持ちながら、稲ワラよりも軽くてムラが出ません。挟んでいる発泡材によって保温効果と反発力があります。またダニの発生も少なく、安価でありながら稲ワラ畳床と建材畳床の利点を併せ持っているのも特徴です。 |

| 建材畳床 | 稲ワラを一切使わず、ポリスチレンフォームや木質繊維ボードなどでつくった畳床のことです。軽くて品質が安定しており、コストがかからないため、現在の畳床の主流になっています。ボードの組み合わせによって厚みを自由に変えられ、断熱性に優れています。耐衝撃性、遮音性にも優れており、水を吸収しません。またダニやカビも発生しにくい畳床です。 |

畳縁

畳縁とは、畳の長い辺につけられる布のことです。畳表の角の摩耗を防ぐ、畳と畳の隙間をしめる、など畳の補強と装飾の役割があります。

素材は綿、麻、絹、化学繊維、ペットボトルの再利用にてつくられた糸使用したものなどさまざまです。

また模様や色も、無地のものから柄が入ったものまでバリエーションは豊富にあります。

柄の種類には繧繝縁(うんげんべり)、高麗縁(こうらいべり)、光輝縁、高宮縁、紋縁、金糸、刺しゅうなどがあります。繧繝縁は錦織デザインで、華やかさと気品がある柄であり、高麗縁は白地に黒で雲形や菊花など大小の紋を織り出した柄です。

家紋を入れるなど昔から格式を重んじてきた畳縁ですが、現在では自由に選ぶ事ができインテリア感覚で選べる楽しさがあります。

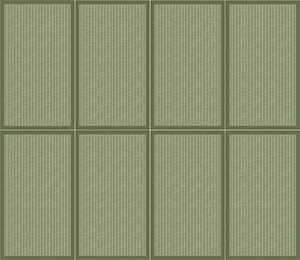

畳のサイズ

地方によって変わるサイズ

畳と一口に言っても、実はいろいろなサイズがあって地方によって使われる大きさが違っています。一般には畳2畳が1坪とされていますが、畳1枚のサイズは少しずつ異なります。

| 京間 | 6尺3寸×3尺1寸5分(191cm×95.5cm)の京間は本間ともいい、名前の通り京都をはじめとした関西地方でよく使われているサイズです。 |

|---|---|

| 中京間(三六間) | 名古屋を中心とした中京地方それに東北・北陸また沖縄地方の一部でポピュラーな中京間は三六間とも言い、大きさは6尺3寸×3尺2分(182cm×91cm) です。 |

| 江戸間(五八間) | 江戸間(五八間)は5尺8寸×2尺9寸(176cm×88cm)、東京などの関東地方と全国各地で広く使われています。京間と同じく一般的に使用されているものです。 |

| 団地間(五六間) | もうひとつ団地間は集合住宅用に作られた畳で、5尺6寸×2尺8寸(170cm×85cm)となっています。 |

なぜサイズが異なるのか

畳のサイズはいろいろあり、京間と団地間で比較をするとかなり広さの違いがあります。

地方によってこうしたサイズの違いがあるのは、家の建て方に違いがあったからだと言われています。

関西地方では畳の大きさに合わせて家を建てる一方で、関東地方では家を建ててから柱と柱の間の幅から畳を作っていたことから、その柱の分だけ小さくなったのではないかという説が生まれました。

こうして関東と関西で畳の大きさに違いが生まれ、京間の影響を受けた六一間や中京間が定着して全国各地でいろいろなサイズの畳が用いられるようになったのです。

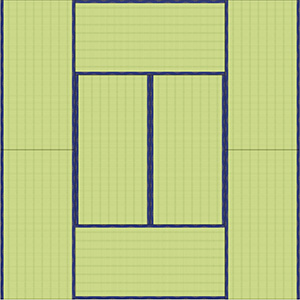

畳の敷き方

祝儀敷きと不祝儀敷き

畳の敷き方には「祝儀敷き」と「不祝儀敷き」があります。

現在は畳を敷きっぱなしの状態が普通ですが、昔は畳が高価だったので普段は大切に重ねて置いておき、祝儀や不祝儀があった際に、その状況に応じて部屋に畳を敷いていました。

祝儀敷き

祝儀敷きは、現在では一般的に使用されている敷き方ですが昔は縁起のいい敷き方と言われ、名前の通り婚礼などの祝い事の際に、この敷き方をしていました。

敷き方は、出入り口や床の間の手前は畳の目が垂直になるよう敷き、他の畳は角の合わさりがT字になるように気を付け、畳の角が一か所に集まって十字にならないようにします。

不祝儀敷き

反対に不祝儀敷きは、不幸な事があった時に敷く敷き方で、縁起が悪いとされています。敷き方は畳を平行に並べて敷いていきます。この時畳の角が一か所に集まり四つ辻となりますが、縁起が悪いとして昔の人からは忌み嫌われていたのです。祝い事や不幸などで敷き替えをしなくなった現在では、お寺や旅館などの大広間で使用されています。

床の間や入口にも注意

床の間のある方は上座になり、お客様が座る位置にあたります。その上座に畳の縁があるとお客様が畳の縁を踏む事になりマナー違反を犯してしまうため、畳は床の間と平行に敷くようにします。別の意味では畳が垂直に敷いてあると、床の間に飾られた花や掛け軸を鑑賞して戻る際、畳を後ずさりし難いという理由も挙げられます。

入口も同様で、入口に対して畳の目を垂直にすれば、出入りの際に足の運びと畳の目の方向が同じになり滑りが良くなるので、畳を傷めにくくする効果もあります。このように畳を敷く際は、床の間や入り口にも注意が必要です。